Einleitung

SmartHomes sind intelligente, vernetzte Wohnräume, in denen Geräte, Systeme und Infrastruktur automatisiert und zentral gesteuert werden können. Durch die Nutzung des Internets der Dinge (IoT) können Nutzer ihre Häuser effizienter, sicherer und komfortabler gestalten. Diese Fallstudie untersucht die Implementierung eines SmartHome-Systems in einem Einfamilienhaus und zeigt, welche Vorteile und Herausforderungen dabei auftreten können.

Ausgangslage

Der Kunde lebt in einem freistehenden Einfamilienhaus und plant, sein Haus in ein modernes SmartHome umzuwandeln. Die Hauptziele des Kunden sind:

Energieeinsparung

Durch intelligente Steuerung von Licht, Heizung und elektrischen Geräten.

Erhöhte Sicherheit

Durch Alarmsysteme, Überwachungskameras und intelligente Türschlösser.

Komfortgewinn

Durch Automatisierung und Fernsteuerung von Haushaltsgeräten.

Zukunftssicherheit

Durch ein flexibles und erweiterbares System.

Implementierungsphase

1. Bestandsaufnahme und Auswahl der Komponenten

Der Kunde entschied sich, schrittweise ein SmartHome-System zu integrieren. Nach einer Analyse der Bedürfnisse wurden folgende Bereiche priorisiert:

Lichtsteuerung: Installation von smarten LED-Lampen, die über Sprachbefehle oder eine App gesteuert werden können.

– Heizungssteuerung: Einbindung von smarten Thermostaten, um die Heizleistung an Wetterbedingungen und persönliche Präferenzen anzupassen.

– Sicherheitssystem: Integration von Überwachungskameras, Bewegungsmeldern und smarten Türschlössern.

– Haushaltsgeräte: Vernetzung von Geräten wie Waschmaschine und Kühlschrank, die sich über eine zentrale Steuerungsapp bedienen lassen.

2. Integration der Systeme

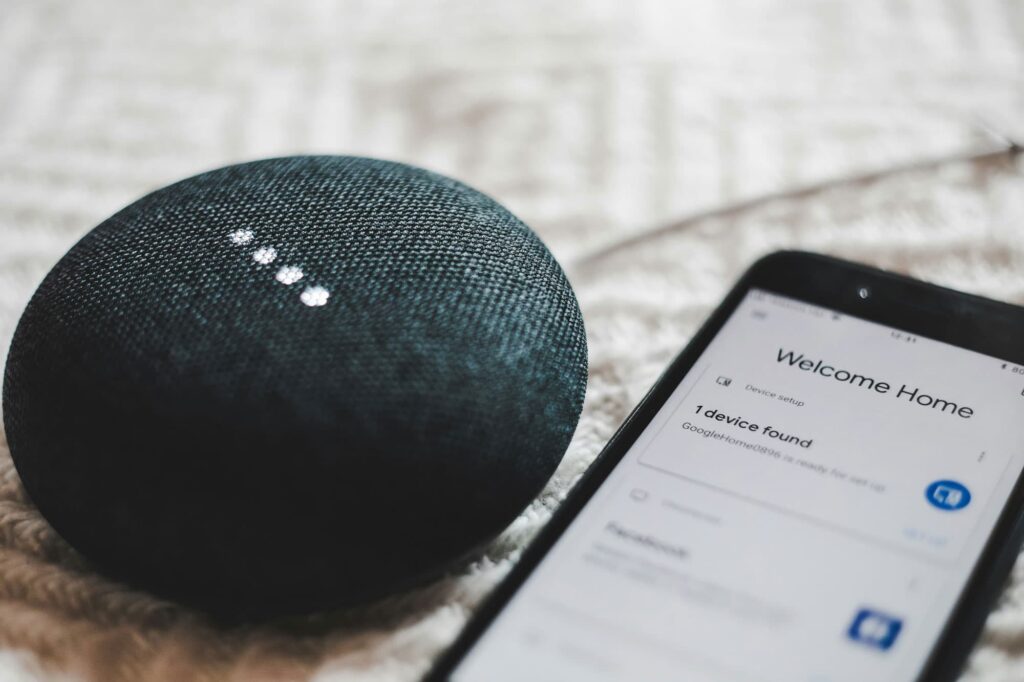

Der Kunde entschied sich für ein offenes System, das mit verschiedenen Anbietern kompatibel ist (z.B. Google Nest, Philips Hue, Bosch). Ein zentrales Hub steuert die verschiedenen Komponenten, die über WLAN miteinander verbunden sind. Zudem wurde ein Sprachassistent (Google Home) zur Steuerung von Licht, Heizung und Sicherheitsfunktionen installiert.

3. Installation und Schulung

Die Installation der Geräte erfolgte durch einen SmartHome-Experten, der den Kunden auch in der Nutzung des Systems schulte. Die SmartHome-App wurde auf den Smartphones der Familienmitglieder installiert, sodass sie jederzeit von unterwegs auf das System zug

Ergebnisse

1. Energieeinsparungen

Durch die smarten Thermostate konnte der Kunde den Energieverbrauch um ca. 15 % senken. Die automatische Anpassung der Heizleistung an die Außentemperatur und an Abwesenheitszeiten verhinderte unnötiges Heizen. Zudem konnte die Beleuchtung effizienter gesteuert werden: In ungenutzten Räumen werden die Lichter automatisch ausgeschaltet, und durch die Nutzung von dimmbaren LEDs sank der Stromverbrauch für Beleuchtung um etwa 20 %.

2. Verbesserte Sicherheit

Die Integration von Überwachungskameras und smarten Türschlössern erhöhte das Sicherheitsgefühl des Kunden. Kameras senden bei Bewegungen in der Nähe des Hauses Benachrichtigungen an die Smartphones, und die Türschlösser ermöglichen es dem Kunden, auch von unterwegs die Türen zu kontrollieren oder Gäste temporär Zutritt zu gewähren.

3. Erhöhter Komfort

Der Komfortgewinn war deutlich spürbar. Morgens schaltet sich das Licht automatisch an, die Kaffeemaschine startet zeitgesteuert, und die Heizung sorgt für eine angenehme Temperatur, bevor jemand das Haus betritt. Auch auf Reisen können Geräte überwacht und gesteuert werden.

4. Zukunftssicherheit und Erweiterbarkeit

Das offene System ermöglichte es dem Kunden, das SmartHome schrittweise zu erweitern. So plante er, in Zukunft smarte Gartengeräte und Bewässerungssysteme hinzuzufügen. Auch eine Integration mit einem Solarsystem zur weiteren Energieeinsparung ist vorgesehen.

Herausforderungen

1. Kompatibilitätsprobleme

Einige Geräte verschiedener Hersteller waren nicht sofort miteinander kompatibel. Es musste auf Drittanbieter-Softwarelösungen zurückgegriffen werden, um die Interoperabilität zu gewährleisten.

2. Datenschutzbedenken

Die ständige Verbindung mit dem Internet wirft Datenschutzfragen auf. Familie Müller entschied sich daher für ein System, das die Daten lokal speichert und verschlüsselt. Dennoch bleibt ein gewisses Risiko, das durch Sicherheitsupdates minimiert wird.

3. Kosten

Die Anfangsinvestitionen in ein umfassendes SmartHome-System waren relativ hoch. Trotz der langfristigen Einsparungen durch geringeren Energieverbrauch müssen die Anschaffungskosten und die Installation als signifikante Hürde betrachtet werden.

Fazit

Die Implementierung des SmartHome-Systems bei Familie Müller zeigte sowohl klare Vorteile als auch Herausforderungen. Die größten Gewinne lagen in der Effizienzsteigerung und dem Komfortgewinn, während Sicherheits- und Kompatibilitätsprobleme adressiert werden mussten. In den nächsten Jahren wird sich zeigen, ob die Investitionen sich langfristig durch Energieeinsparungen und verbesserte Lebensqualität auszahlen. Trotz der anfänglichen Schwierigkeiten ist die Familie überzeugt, dass ihr Haus nun zukunftsfähig ist und sich flexibel an zukünftige technische Entwicklungen anpassen lässt.